緑について学ぼう!

しつもんを押したら答えが出てくるよ

緑には、どんなはたらきがあるの?

木や草や花などの緑は、夏の強い太陽の光をさえぎる日影をつくったり、空気中の汚れを吸い取って貯めたりしてくれます。また、とつぜん雨がふっても、木の葉っぱや枝などがいったん雨を受け止め、ゆっくりと土の中に雨がしみこむことで、雨の水がまちなかにあふれるのを防いでくれます。

畑や田んぼなどは、食べ物を作るだけではなく、大きな地震などがあった時にひなんする場所にもなります。

また、鳥や虫などの生きものにとって、緑は食べ物やすみかにもなります。

こういった緑のはたらきは、人間や生きものが元気に暮らすために、とても大切なものです。

- 「緑の効果」ページ

<参考リンク>

都立六仙公園

都内の農地 出典:東京農業振興プラン

どこにどんな公園をつくるのか、どうやって決めるの?

みなさんの家のまわりには、ブランコやすべり台、池、運動広場など、いろいろな公園があると思います。

公園は、ともだちと遊ぶほかにも、散歩したり、きれいな景色で心をほっとさせたり、虫や鳥たちのすみかになったり、地震の時のひなん場所になるなど、色々なはたらきがあります。このように、公園はくらしに必要な場所であることから、家の近くに公園がないことが、なるべくないようにしています。

また、公園は、広さや役わりなどによって種類があります。近くに住む人が使いやすい公園、たくさんの人が使える大きな公園、自然やその地域に昔からある景色を守る公園などです。新しく公園をつくる時には、いろいろな種類の公園を、いろいろな場所につくるようにしています。

また、新しく公園をつくる時は、近くに住んでいる人の意見や、公園をつくる場所の特ちょうをいかし、必要な役わりを考えながら、どのような公園にするのか決めています。

- 都市計画公園・緑地等の概要(都市整備局)

<参考リンク>

都立高井戸公園

公園をつくる場所って、もともとはどんな場所だったの?

2の回答で、いろいろな公園をいろいろな場所につくるというお話をしましたが、国や区役所、市役所などがつくる公園のことを、「都市公園」といいます。

「都市公園」は、自然のある場所につくることもありますが、家やたてものがたっている場所につくることもあります。大きな会社や学校などがひっこしをした場所や、畑があったところにつくることもあります。

東京の西の方では、緑が多く、丘が続く場所が残っているので、このような場所の自然を守りながら、公園をつくっているところもあります。

公園をつくる場所が、もともとどんな場所だったか、公園によってちがいます。

そのほか、東京には、東京の西にある奥多摩の山や、伊豆、小笠原の島々など、ゆたかな自然が残されています。こうした自然を守りながら、親しんでもらえるように、東京都では「自然公園」としてエリアを決めています。

また、東京都には海ぞいにある広い土地をいかして、海ぞいの景色や、つり、バーベキューなどが楽しめる「海上公園」などもあります。

東京都がつくった都市公園はいつからあるの?

今から約150年前、明治6(1873)年に日本ではじめて都市公園という制度が始まりました。この時、東京都の都市公園(これを「都立公園」といいます)として、はじめて上野恩賜公園と芝公園ができました。その後、関東大震災や、戦争、二度のオリンピック競技大会などもあり、これまでに84公園、約2,065ヘクタールの都立公園がつくられてきました。

東京には、広い芝生や、野球場やテニスコートなどの運動しせつのある大きな公園をはじめ、雑木林や田んぼが残る公園、小笠原の島にある公園、江戸時代から残る庭(大名屋敷の庭園)や、動物園・植物園など、いろいろな公園があります。

- 都立公園について(建設局)

- 公益財団法人 東京都公園協会

<参考リンク>

明治時代の上野恩賜公園 提供:(公財) 東京都公園協会

現在の上野恩賜公園

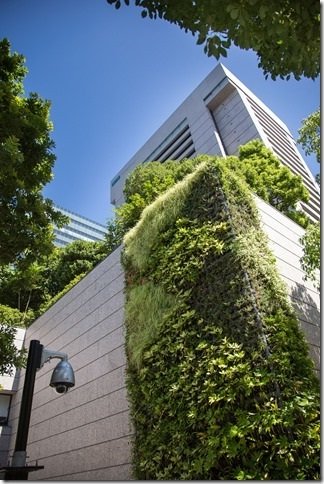

なぜ、屋上に緑が多いの?

緑には、人間がまちで暮らすために必要なはたらきがあります。東京のような大きなまちでは、ビルや道路が増えたため、太陽の熱をため込みやすくなりました。このようなまちは、緑が多い場所にくらべ、夜になっても気温が下がらず、毎年暑くて寝づらい夜が増えています。(これを「ヒートアイランド現象」といいます。)

暑さをおさえるためには、緑を増やしていくことが必要ですが、東京は人の数も多く、地面に緑を植えることがなかなかできませんでした。

そこで、東京の緑のためのルール(正式には、「東京都の自然の保護と回復に関する条例」といいます。)を平成12(2000)年に見直し、地面だけではなく、屋上や建物の壁にも緑を植えてもらうことにしました。

- ヒートアイランド現象について(環境局)

- 緑化計画書制度(環境局)

<参考リンク>

屋上緑化 提供:三井住友海上火災保険(株)

壁面緑化 提供:三井住友海上火災保険(株)

東京には屋上の緑がどれくらいあるの?

東京の緑のためのルール(正式には、「東京都の自然の保護と回復に関する条例」といいます。)を平成12(2000)年に見直してから、令和4(2022)年までに、272ヘクタールの屋上に緑を植える計画が出されました。これは、東京ドームの58個分くらいの広さになります。

- 屋上緑化面積(環境局)

<参考リンク>

屋上庭園 提供:三井住友海上火災保険(株)

街路樹には、どんな役わりがあるの?

街路樹には、さまざまな役わりやはたらきがあります。

夏の強い太陽の光をさえぎったり、排気ガスや車の音をやわらげたりして、道路やまわりの環境を守ってくれます。行く先にカーブがあることなどをドライバーに教えてくれるはたらきもあります。火事が起きた時には、水分を含んだ木が、まわりに火が燃え広がるのを防ぐことで、人々が安全にひなんすることができます。

また、東京には高いビルや道路がたくさんありますが、街路樹の美しい花やあざやかな紅葉は、わたしたちに季節の移り変わりを知らせてくれます。そのほかにも、いきいきとした緑が、鳥や虫を呼び寄せるなど、まちの中の生きものの貴重なすみかにもなり、わたしたちに落ち着きと安らぎを与えてくれます。

- 道路の緑化(建設局)

<参考リンク>

行幸通りのイチョウ並木

行幸通りのイチョウ並木

東京の緑は、増えてるの?減ってるの?

東京都は、都内の緑が増えたのか、減ったのかを見るため、「みどり率」という基準を使っています。みどり率とは、「緑地や街路樹の緑や、公園、川や池などがどのくらいあるか」を表す基準で、数が大きいほど、みどりが多く、数が小さいほど、みどりは少なくなります。

都全体のみどり率は、平成25(2013)年は53.0パーセントでしたが、平成30(2018)年は52.5パーセントと小さくなりました。5年間でみどりは少し減ったことになります。

SDGs(※)の目標11では、安全で気持ちよく住み続けられるまちづくりに必要なものとして、すべての人々が安全で使いやすい緑のスペースをつくることをあげています。

東京都では、緑を減らさない取組を進めながら、公園などの緑を増やしています。

※SDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標): 令和12(2030)年までに、世界のすべての人が誰一人取り残されることなく、安全安心に自分らしく暮らしていけることや、ずっと地球に住み続けられるよう環境問題も解決していくという世界中のみんなの目標。

- 「緑の現状」ページ

<参考リンク>

東京では、ぜつめつのおそれがある野生の生きものは増えてるの?減ってるの?

世界では、毎年、約4万種の生きものが地球上からぜつめつしていると言われています。また、日本でも、約3,700種もの生きものが将来、ぜつめつして見ることができなくなってしまうかもしれないといわれています。

東京都は、令和5(2023)年4月に、島をふくめない地域のぜつめつの危機にある野生の生きもののリストを見直し、公表しました。20年前と比べると、リストにのる生きものは約4割も増えています。また、この10年間で、東京都内からぜつめつした種は、86種になりました。

東京の野生の生きものを守るためには、リストに載っている生きものは持ち帰らない、自然を守るボランティア活動に参加してみる、身近な自然や、生きものをかんさつしてみるなど、私たちができることはたくさんあります。大切な自然を守るため、できることから始めてみませんか?

- 東京都生物多様性地域戦略(環境局)

<参考リンク>

ぜつめつの危機にある東京の生きもの(トウキョウダルマガエル)